色中色电影 形而上学的三种意境

作家丨叶秀山色中色电影

01.

“形而上学”作为一种“聪敏”

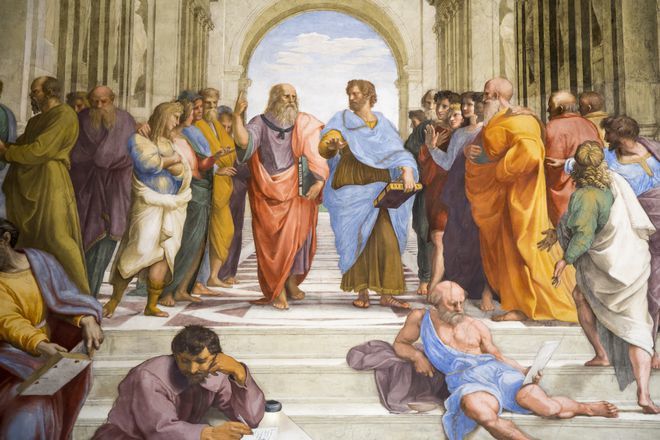

“形而上学”作为一门学科,源于古代欧洲,但它的聪敏的起首,鄙俗来自东方;古代希腊东说念主对于“形而上学”所作念的创造性的孝顺,在这门学问的运行阶段依然显表露来。

古代希腊的贤哲,为“形而上学”作了什么责任,使其成为一门特有的“学问”?

中语译成“形而上学”的这种学问(鄙俗来自日本的译法),按中语的联络,乃是“理智之学问”,“理智”也便是“聪敏”,于是“形而上学”便是“聪敏之学”,这个用法与希腊字根sophie应承相去不远。

“聪敏”有多种含义,有想想的聪敏,有推行的聪敏,二者亦然破裂易分开的。支吾变故的智商,需要想想的协助;而想想又不错促进推行事务的进展。“聪敏”包含了“意志”与“技术”两个方面。

任何民族在邃古时间,为了活命,总要有某种技术、技术,因为东说念主作为一个生物族类,其天然的活命智商是很脆弱的,咱们不错从古代希腊对于“东说念主”和“神”的区别中看出这种留传的不雅念。

但是,希腊的前贤向东说念主们骄傲的不单是是限于求活命的技术、技术性“学问”,他们发达的恰正是这么一个在“天然”上处于比较流毒的族类所具有的其他族类所不具备的“智商”,一种“杰出”的智商,即“杰出”当下目前“实费力利”的“智商”。

为当下功利所作脑力和膂力劳动乃是生活必需(anangche, Notwendigkeit, necessity);“杰出”这种“必需”,就东说念主类作为一个族类来说,乃是这些“生活必需”“舒服”之后的事,这便是说,当“闲静”依然不单是是“规复”膂力,即不单是是“劳动”的一个“必需”条款,因而是附庸于“劳动”,是“劳动”的一个部分的时候,也便是说,当“闲静”成为“闲静”自己骄傲出“自身”的意旨而为东说念主们所看重的时候,东说念主们才有“智商”把包括我方的“劳动后果”在内的“事物”,看成一个“对象”来“观赏”,来“不雅察”,来“商酌”。

东说念主类这个由“闲静”带来的“智商”,使东说念主这个族类“开脱-暂时开脱”“生活必需”,而对寰球礼聘“解脱”的气魄。“解脱”当先是一种“开脱”,一种“解放”,一种“杰出”。古代希腊的前贤是这种“解脱”的“先知先觉”,他们最能团结我方的元气心灵,来“不雅察-想考-商酌”寰球的“事物”。

世上万事万物成为与咱们相对应的“对象”,而不是咱们“身段”的一个“部分”。东说念主们看到的日月山川,并不单是是为咱们提供生活的便利,因而“保佑”咱们生活的原始“神恩”,也不是与咱们作对的“妖妖怪魅”。它们原来与咱们不错莫得“历害关联”,而是一种“共处”关联,我与“他者”“同在”一派蓝天地。

有了这种“气魄”,东说念主类作为一个族类,将我方“提拔”到一个“解脱”的意境,也便是“东说念主类”“我方”的意境。“解脱”地“对待”“事物”,“让”“事物”“解脱”,“东说念主”“我方”也获得“解脱”。“东说念主”与“寰球”,为“解脱”的关联,是“我方”与“我方”的关联。

“万物静不雅都自得”(程灏诗)。“静不雅”的意境,乃是“解脱”的意境是“让”“它”“解脱”,“我”也“解脱”,“自得”便是“解脱”。“四时佳兴与东说念主同”,“万物”都有“佳兴”,“东说念主”与“万物”“同”“在”。

此种“解脱”得自“静不雅”,“静不雅”包括了“观赏、不雅察、商酌”。“静不雅”气魄,是“客不雅”的气魄,“让”“事物”“客不雅地”“在”“我-主不雅”的“眼前”,即使是“剖解”它,亦然“让”它“在”,而不是升沉为“我”(包括我的活命环境)的一部分——脱色、蹧跶、消费它。

这种“静不雅”在古代希腊也还不单是是“不振的”“让”,而是为“积极的”“联络”诱惑说念路,是以“退”为“进”。天然这种“积极性”还限于“寂静冷静-心智”的层面 ,“积极的”“静不雅”乃是“科学”的气魄,亦然“科学”的意境。古代希腊是依然达到这种意境的少数几个民族中的杰出人物。

在这个意旨上,所谓“积极静不雅”是将“解脱”不单是联络为“开脱”,况兼联络为“创造”的肇始。在“解脱”的精神股东下,希腊为东说念主类独创了“科学学问”的康庄通衢,独创了通向“真谛”之路。

“联络”按中语的兴致是把原来是“零乱”的东西,“理”“顺”了;原来是“纠葛”在沿途的东西“解”“开”来。“联络”便是使原来是“无极”的东西“有序”,原来“看不清”的,使之“看清爽”,原来莫得法则的,使之有法则。在古代希腊,东说念主们 以为这是“心智(nous)”的作用,阿克萨哥拉说,“nous”为万物(之是以成为万物)的 本源,即通过“nous”万物比物丑类地、有序地向“东说念主”“开显”出来。

这么,在古代希腊,“形而上学”是“学问”型的学问,是一门“科学”,讲一个“理”字,柏拉图的“理念”,亚里士多德的“真谛”,中语翻译都有一个“理”字,按亚里士多德的话来说,是“表面性”的,讲的是“法则”,因有“法则”而“看得见”。希 腊原文“表面”有“看”的兴致,是视觉性的。亚里士多德所强调的“第一形而上学”乃是“真谛”的学问,其意旨不错联络为:“第一形而上学”即咱们频繁意旨上的“形而上学”,乃是对于“确实-推行”的“表面性”“学问”,对于“推行”的“理”的学问。“推行”是很复杂、很零乱的,“形而上学”要对它“不雅察-商酌”出一个“理路”来,“形而上学”追求的是对于“推行(事物)”、“确实事物”的“学问”,是(对于)“真(实)”的“知 识”。这便是说,“形而上学”是对于“无极”的“学问”,要在“无极”中“见出”“理路”来。

“形而上学”并不“脱离”“无极”,相背,“形而上学”“面对”着“无极”,也便是“面对”着“确实”,而并非隧说念的“抽象”“神色”。“抽象神色”乃是东说念主们按照“历害 关联”筹算出来的“器具”;“形而上学”并非“器具”,“形而上学”乃是“本质”,“形而上学”的“杰出”,恰正是“面对”“本质”的“生活”,“面对”“推行”的“确实”。

“不入于此,则入于彼”,“形而上学”的“解脱”,从“当下历害关联”“开脱”出来,便“参预”一个更为“确实”、更为“复杂”、更为“本质”的寰球。“形而上学”不“散失”“复杂-零乱-无极”,因而,“形而上学”的“理路”是“解脱”的“理路”。

02.

“形而上学”作为“解脱”的“科学”

“形而上学”走在“科学”的通衢上,“形而上学”也走在“解脱”的通衢上;“形而上学”是“解脱的科学”。把这层意境诞生的最为壮不雅的是18世纪德国古典形而上学,至极是黑格尔形而上学。

“形而上学”不是宗教式的“信仰”,也不是艺术式的“观赏”,尽管它们之间有着某种需要进一步探讨的密切关联;“形而上学”以“学问”的形态出现,以“学问-科学体系”作为我方的“存在形式”,而“学问体系”乃是“见地体系”,而一般说来,“见地”又是从具体的“嗅觉教导”中“玄虚”出来的。“见地”来自“教导”,“学问”也来自“教导”。从这个角度来看,“形而上学”作为“学问-科学”,当弗通例外。

但是,“形而上学”的“学问”,又不同于一般的“教导学问”,于是,从一般教导科学的角度来联络,“形而上学”似乎是在“教导科学”“基础”上作念出的“第二次-再一次” 的“玄虚”,因而它似乎是“最玄虚-最抽象”的“学问”。“形而上学”似乎将“世间事物”“玄虚”到“无尽”,使它的“对象”“兼收并蓄”,“至大”“无(出其)外”。

但是,这种联络,一方面使“形而上学”容易成为一门“缺乏”的学问,将一切具体内容都“抽”出去,“形而上学”成为“最神色-最抽象”的学问;另一方面,咱们从“教导”“高涨”至这种“至大无外”的“无上抽象”,乃是一种想想之进步,因为咱们并莫得客不雅的圭表细目“抽象”到何种“程度-度”,就能作出这种“最最”的“抽象”。在这个意旨上的“无尽-这个最最的抽象”乃是“联想”的居品;而仅靠“联想力”,作为“学问-科学”,如故不及够的。

这里的问题在于:形而上学家们发现,咱们并弗成说,一般的教导科学乃是形而上学的“基础”,相背的,咱们倒是应该说“形而上学”才是“教导科学”的“基础”,如同咱们当今经 常说的,“东说念主文科学”乃是“天然科学”的“基础”近似。

“形而上学”是“最邃古-最原始”的“科学”,因而亦然“最基础”的“学问”。“形而上学”之是以对比“教导科学”有一种“杰出性”,并不是它“最抽象”、“最神色”,而是因为它“最具体”、“最具内容”。

东说念主们从事形而上学的想考,“放下(开脱)”当下目前的“事务-功利”,实践“杰出”,忽然发现,这种“杰出-超然”的意境,恰正是“最原始-最基础”因而是“最根底-最本质”的意境。

东说念主们之是以能够-有智商实践这种“杰出”,对事物礼聘“超然”的气魄,并非只是是一种“素养”或“闇练”,而是因为这种气魄,原来便是“东说念主”的“最基础”的“本质 ”。

“东说念主”是有“感性”的,“东说念主”生而“解脱”。

“形而上学”宝石住“感性”,也就宝石住我方的“基础-本质”,也就把合手住我方的“根基”。

这么,“形而上学”的想想阶梯,就和一般教导科学有所不同;形而上学以“感性”为“起点”。

在这个想路中,“感性”的出现,不依赖“教导”的“累积”,东说念主们弗成给出一个“度”,说“教导”“累积”到了什么样的“程度-数目”,就必定或不错“产生”“理 性”。“感性”与生俱来。天然,“感性”作为大脑的“功能”,并非莫得“生理”的“物资”条款,一个东说念主的“感性”,当和他的生理气象筹划,在这个意旨上,“感性”的出现,也和东说念主的生理-大脑熟谙程度筹划。就生理方面来说,“感性-想维”不错说是东说念主类大脑的一种稀疏的“功能”,是物种亿万年发展进化的终端;但是,“感性”的出 现,与“对象性”“学问”的“累积”,莫得平直的关联,或者说,“感性”并非从对于“对象”的“学问”“累积”过程中“抽象”出来的,在这个意旨上,“感性”不是“尽头”,而是“开赴-始点”。因此,咱们并弗成说,“感性”和“教导”既是两个“范围”,就不发生“关联”,而是说,它们之间的关联,并非“抽象”的,形而上学意旨的“感性”并不是“教导”的“抽象”。

形而上学的感性,亦即解脱的感性,不来自“教导”,不来自“他者”。“感性”不来自“非感性”,而是来自“我方”。“我方”“产生-来自”“我方”,即是“解脱”。

在这个意旨上,咱们说,“感性”就不单是是“静不雅”的。单纯“静不雅”的“感性-寂静冷静”“让”“他者”“耐心”,这么“感性”与“他者”的关联,很容易被联络为一种“镜像”关联。不仅教导办法说“心灵”如吞并个“白板”,便是像莱布尼茨这么的感性办法者,也以为“票据”莫得“窗户”,而相互成“映像”,在“自身”中“反射”“他者”。

“感性”从“自身”的基础上,进一步施展自身的“能动性”,“形而上学”就开显出另一种意境,有了另一番陶然。

“感性”为“解脱”,依然不是“静不雅”的意旨,鄙俗说,“静不雅”的“感性”只是“感性”的“低级阶段”。古代希腊的“静不雅”式“解脱感性”,某种意旨上,如故“不振”的,其想考重心,是从“功利”的寰球中“预防”出来。如今,“感性”还要更进一步施展自身的“积极”作用,“积极”的“解脱感性”,乃是黑格尔开显出来的形而上学意境,黑格尔的形而上学科学学问体系,是一个积极的能动的学问体系。

“感性”既为“解脱”,则它本该是“积极”的、“主动”的,而不是“被迫”的、“不振”的,这在理路上不发生问题,因为“解脱”即意味着“创造”;问题在于:“感性”在学问范围内,通过“见地”发达我方,而“见地”又若何“积极”、“能动”、“解脱”起来?“见地”在“逻辑”的门径之中,若何又能“解脱”起来? 于是,“解脱”的“见地”系统,要求“雠校”传统的“逻辑”,使之恰当形而上学感性之“解脱”性,这么,从康德动手的在形而上学意旨上“雠校”神色逻辑-传统逻辑的责任,到黑格尔,获得长足的发展。

“形而上学”的“见地”是“解脱的见地”,形而上学作为科学学问体系,需要“解脱的逻辑”。

在平淡教导里,“解脱”好像与“逻辑”不相容,“解脱”为“非势必”、“非逻辑”;但是在形而上学里,“解脱”必定是“逻辑”,“逻辑”也必定是“解脱”,因而是“ 解脱”的“势必”,“势必”的“解脱”;比拟起平淡教导来说,是更高的“势必”,就跟相对于“静不雅”的“解脱”来说,是更高的“解脱”一样。

“解脱”意味着“独创”,而“独创”意味着“说念路”,“诱惑”出一条“说念路”来。因而,“解脱”就意味着最基本的“说念”,最基本的“理”,是最基本的“逻辑”, 不是神色上详尽化了以后的“神色逻辑”,而是现实的实实在在的说念(路)。

但是,实实在在的现实说念路,就不是那样平直的,那样“言之成理”,而是充满了周折侘傺,充满了“矛盾”、“战役”的。平淡教导将事物“有序”化,而确实的现实则时常是“零乱”的,不可能完全“有序”化。形而上学从事物的“本质”开赴,“提醒”着“矛盾”和“零乱”,提醒着一个本质“无极”的寰球。

单纯的见地只是静不雅的,劳顿“创造性”;“见地”而要又“动”起来,则非“矛盾”之“见地”莫属;而这种“矛盾的见地”,已为康德的“二律背反”所揭示,而黑格尔说,如以形而上学的眼神来看寰球,则“矛盾”“无所不在”。

“逻辑”作为“器具”,用来“推衍”“见地”,从一个命题“推导”另一个命题;而“逻辑”作为“基础”,则实在地保存着“矛盾”,从这个包含矛盾的“全面”的“基础”上“推导”出对于确实寰球的“学问”来,即“推导”出“真谛”来。

形而上学意旨的“真谛”,不是几个命题之间的“正确”的神色关联;形而上学的“真谛”,是对于“确实寰球”之“理”,是对于确实寰球的“表面-逻辑”的把合手。

形而上学探求“真谛”,这是亚里士多德就依然规章了的标的;但是“真谛”并非仅是“无矛盾”的“命题组合体系”,“真谛”乃是“实实在在的”“道理”,是“确实”的 “道理”,或者更确实地说,是“对于”“确实”的“道理”,它不仅不散失“矛盾”,况兼“揭示”被平淡教导方位隐蔽着的“矛盾”。形而上学这种“揭示”“真谛”的方法,便是“辩证法”。

柏拉图、亚里士多德都是欧洲形而上学史上的辩证法大师,而黑格尔为集其大成者。

“见地”有了“矛盾”,就不再是“单面”的、“单纯”的“一”,而是“一”中之“多”,“多”中之“一”,这么才智“一”分为“二”。“矛盾”的“见地”“动”了起来。“见地”并非“受制”于“外皮”的“条款”、在外力股东下才“动”起来的;“见地”因“矛盾”而“我方”“动”起来,这种见地,乃是“解脱”的“见地”,“我方”“股东”“我方”。“见地”具有了“创造性”。

“见地”“创造”了“什么”?

“创造者”与“被(创)造者”当不是一个东西,“见地”“创造”了“非见地”,“解脱”“创造”了“非解脱”。于是,“见地”“创造”了“推行对象-方位”,“自 由”“创造”了“势必”。

咱们看到,在这个想路下,“形而上学”的“逻辑”,形而上学的“说念路”,其行走的标的与平淡教导-平淡方位给咱们提醒的正相背。

“反者说念之动”。“换一个角度”看寰球,“复返”到事物的“泉源-基础”,咱们就有了“形而上学”的立足点-态度,在这个态度“看寰球”,看到一个“形而上学”的意境,即若何从“解脱”的基地“孕育-开显”出来的“寰球”;若何从“本质”“开显”出“方位”。

这个由“解脱”“独创”出来的“寰球”,既然是一个“寰球”,它便是“现实”的、“可教导”的,况兼是“解脱感性”“教导(履历)过了”的。于是,这个“寰球”就不是“神色”的,而是有“内容”的;不是“抽象”的,而是“具体”的。

在这个意旨上,咱们看到,“形而上学”的“视角”、“形而上学”的“意境”,乃是从“抽象”到“具体”、从“神色”到“内容”,亦即从“感性”到“(教导)现实”的阶梯。这条阶梯,看起来不恰当平淡教导的不雅念,似乎不是从“现实”开赴,而是从想想、从一个“道理-原则”开赴,天然是“唯心办法”的。从康德到黑格尔这条形而上学阶梯,我方承认不同于平淡教导,也自称为“唯心办法”。

但是,这条阶梯虽然不同于平淡教导,但也并不“违背”平淡教导,它只是试图找出平淡教导之是以为平淡教导的“根基”和“道理”。

平淡教导中咱们应用很多的“见地”,相通的“见地”、“内容-内涵”可深可浅,黑格尔比之为“老东说念主格言”。相通一句说念德格言,小学生也会懂得其基本含义,但是若是出自老东说念主之口,则包容了其一世的履历在内,吞并句话的“内涵”则不可相提并论。

相通一个“见地”,内容不错是比较枯竭的,只具有这个见地“体格”,徒俱“神色”,也不错是比较丰富的,有了“充实”的“内涵”,这时候,这个“见地”才是“现实”的,实实在在的,而不是缺乏的。这里,走的正是一条从“抽象”到“具体”的阶梯。

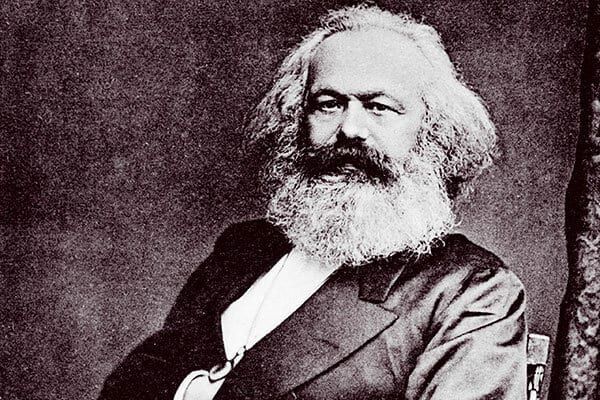

从形而上学的层面作念科学商酌责任,相通也存在这个历程。马克想《本钱论》动手商酌“商品”这个“见地”一般含义,冉冉真切商酌,通过种种门径,使得“商品”这个“见地”冉冉“丰富”,冉冉“清爽”,冉冉“具体化”,通过《本钱论》这部科学著述,“商品”就不再只是是一个“抽象”的“见地”,而“充满”了“现实”的“内容”。这是列宁的见地,他还把这个过程,叫作念马克想的“逻辑学”。

“逻辑”“见地”的“推演”与“历史”的现实发展相一致,乃是黑格尔辩证法的中枢内容。

“解脱感性”的开显,相通亦然“历史现实”的发展,“逻辑”的“势必性”,亦然“现实”的“势必性”,而不单是是“表面”的“势必性”。“历史的程度”并不是“ 表面感性”按照“神色逻辑”“法则”“推行”出来的,“历史”的“现实程度”植根 于一个“解脱”的行动,“东说念主”“创造”着“历史”。“解脱”“独创”有其自身“非 神色”的“逻辑”。“内容”的“逻辑”,才是“形而上学”的“逻辑”,这个“逻辑”在 黑格尔为“辩证法”,为“见地”自身的“矛盾”“发展”,而不单是是“神色”的“推行”。

“退回-回溯”到“原始”的“解脱感性”,只是“形而上学”的“起点”,是形而上学的“始基”,“始基”之声,未“白玉无瑕”,惟一达到“驱逐”,“见地”的“历程”才“完善”。“起点”和“尽头”,虽为“吞并”见地,但“意旨”则大不筹商。从“尽头”来看,“解脱”“履历”“繁重困苦”,终于“回到”“自身”,回到我方的“ 家园”,“解脱”的“历程”,相通亦然“势必”的“历程”,这个历程不同于-高于 “表面推理”的“过程”,高于教导表面因果的“势必性”。“形而上学”的视线,在“因 果”的“势必”中“见出”“解脱”的“历程”,见出“解脱”的“回首”,亦即“理 性”“回首”“自身”。站在此种境地,纵不雅“历史”,见出-开显“解脱感性”之“历程”,见出“解脱见地”之“历程”,见出“创造”之“历程”。此时,“历史”呈 当今东说念主们眼前的是一种不同于“历史学-作为教导科学”提供的“事件-事实”因果门径 的“图式”,而是另一幅画面,另一种意境。

“形而上学”为“解脱-感性”提供了“学问-科学”,“形而上学”领有“解脱的见地”、“解脱的限制”、“解脱的逻辑”,形而上学“领有”“辩证法”作为“我方”的“器具”。“形而上学”“应用”这个“器具”,“意志-领路-把合手”这个“寰球”。

03.

“形而上学”作为一种“存在-生活形式”

黑格尔形而上学依然杰出了康德的“表面感性”,“激活”了“表面感性”中诸种“限制”,亦即注入康德表面感性以“解脱创造”的活力。黑格尔的“形而上学”依然“参预”了“生活推行”;但是,他的“形而上学”仍是一个“表面体系”,他把这个“解脱”的活力奋力恰当一个“表面学问”的“框架”,以完成他的“科学学问体系”。

黑格尔的形而上学-科学学问,要参预“现实”,“解脱的感性”要成为有内容、可教导的“寰球”,而不单是是神色,需要“感性-见地”自身的“辩证法”,通过“矛盾”、“战役”的清贫“劳顿”,“开显”出阿谁寰球来;但是开显出来的仍是一个“理念”的寰球。这么,尽管黑格尔奋力“杰出”“表面感性”和“实践感性”的对立,但为追求“十足的学问”和“形而上学的科学体系”,其终端只是达到一个“更高”档次的“表面感性”,把“形而上学”置于“科学之科学”的“顶峰”。

此时,咱们想起还有另一条说念路不错使“感性”“参预”“教导现实”,这便是康德的“实践感性”。康德的实践感性,不像黑格尔“十足理念”那样只是“想想”地“参预”“现实”,而是“实践-行动”地“参预”“现实”,是实实在在地参预现实,跟“现实”打交说念——康德所谓“实践感性”“能够-有智商”影响“表面感性-方位界”;而“伦理说念德”问题在黑格尔形而上学历程中,处于较低的位置。

“实践感性-意志”平直参预“行动”,它自己就有“现实性”,况兼这种“行动”乃是一种“创造”,它凭据的是一个“解脱”的道理,而不是被迫的“势必”的道理。“解脱”作为“感性”的“见地”,因其自身就具有“能动性”,而并不需要“见地”的“辩证法”,就可由“意志”平直参预“现实”。“意志”的“行径”不是“逻辑”“见地”的“运行-推衍”,而是平直的行动。“解脱”通过“意志”平直参预“现实” 。

“现实”由于“解脱”的参预,一切“方位”的“势必”都“行为”了起来,于是“现实寰球”“开显”出一个不同于“方位寰球”的“意境”,这个“意境”,就形而上学眼神来看,原来是最为“基础-根底”的寰球。

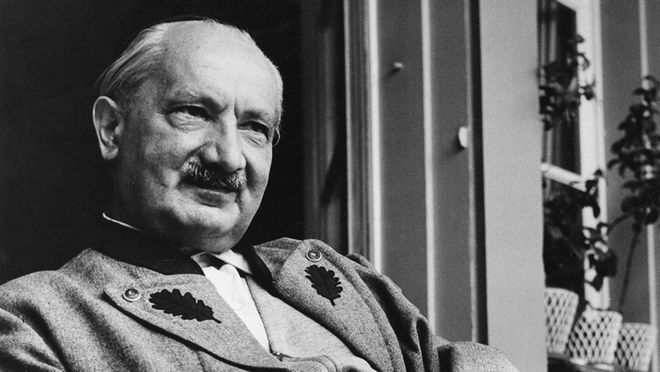

这个“意境”,当先是康德《判断力批判》通过“审好意思”和“指标-完善”所探讨过了的,亦然胡塞尔的“寂静冷静直不雅-直不雅寂静冷静”的“理念寰球”所想考过的;同期,更是海 德格尔的“Dasein”、“Sein”所看重盘考的。

“形而上学”是一种“存在形式-活命形式-生活形式”。

“解脱”是一种“行为”,用“解脱”的眼神来看寰球,世间万事万物无不“在”“动”。便是那名义最为“固定”的“是-存在(Sein-einai)”,也“在”“动”。“Sein”原是一个“动词”,由“动(态)”来联络“存在-是(什么)”,是联络海德格尔想想的要道之一。

天然,黑格尔的“理念-见地”亦然“动”的。从“抽象”到“具体”是一个“历史过程”,“真谛”是一个“过程”,“确实的”“事物”不是“固定”的,它是一个“过 程”。“见地”从“抽象”发展为“具体”,“回到”“自身”。

“见地”“回到”“自身”,乃是“见地”之“完善-完成”;“完成-完善”是为“达到”“指标”。“指标因”乃是“完成因”。“事物”“我方”“完成”“我方”, “完成-达到”“我方”的“指标”——不是一个“外皮”的“指标”,而是“事物”“自身”的“指标”。事物“达到”“自身”的“指标”,便是事物“自身”的“开显”。原来在《隧说念感性批判》里“不开显-弗成呈现出来成为‘方位’”的“事物自身”,在《判断力批判》里“呈现”出来了。若是通过“艺术”的“呈现”,尚属“理念-表面-静不雅寰球”,那么通过“指标”“呈现”出来,便是事物自身的“存在”,而不单是是“理念”。

“存在”亦然一个“过程”。“事物”有“始”有“终”。“形而上学”成为“终始之学”。

“终始之学”不同于古代希腊的“apeiron(无定)”,亚里士多德为什么很反对“apeiron”,原因是他强调的是玄学-存在论。亚里士多德的存在论之是以比较“抽象”,乃在于“期间”对于古代希腊东说念主来说,是一个“谜”。

“存在”不是“抽象见地”,而是“具体见地”,它前因后果,有“边际”,有“界限”。“界限”不是“外皮”的,而是“我方”的,说的是“该事物”“成为”“该事物”,“是其所是”。“该事物”“出现”了,“完成”了“我方”。“我方”“成为”“我方”,乃是“解脱”。

“解脱”乃是“无尽”,黑格尔想考重心在于“无尽”,即“解脱”不可“完毕”,因而天地万事万物莫不“沦一火”;但他也说“无尽”就在“有限”之中,“抽象”之“无尽”乃是“恶的无尽”。“有限”中之“无尽”,乃是“具体”之“解脱”、“解脱”之“存在”。“该事物”“完成”了,成为“Dasein”。“Dasein”为“该存在”。“Dasein”是“Sein”的“存在形式”,而不是方位界“诸存在者”之“属性”的“存在形式”。

按照海德格尔,“Dasein”是“有限”的,它的“时空”亦然有限的;但是天然科学教导咱们,“物资”是“无尽”的,作为它的存在形式“时空”亦然“无尽”的,那么,“时空”的“有限性”从何提及?“时空”“有限性”来自“Dasein”的“有限性”。“无尽时空”奠基在“有限时空”的基础上,因为方位界“诸存在者”奠基在事物作 为“Dasein”之基础上。

大奶女“Dasein[该(亲、此)在]”与“诸存在者”之区别,起首于“东说念主”与天然“万物”的区别。并非说,“东说念主为万物之灵”,万物中惟有“东说念主”具有“寂静冷静”这么一种“属性”。

“形而上学”所温雅的是:“东说念主”与“万物”在“存在-不存在”问题上有区别,亦即,在“本质论”上有区别。若何联络“东说念主”与“万物-诸存在者”在“本质论-存在论”方面的区别?

“东说念主”与“万物”这种“存在论”上的区别,自从“形而上学”出身之日,就为古代希腊东说念主所看重到了。“东说念主”作为一个“存在论”的“族类”,它是“有死”的;而“神族”是“不死”的。剔除古代东说念主的“迷信”因素,它的形而上学意旨被海德格尔十分充分地揭示了出来。

海德格尔说,世间万物中,惟一“东说念主”“会死”,他强调所谓“会死”,乃是“有智商死”,“有死的智商”。此话怎讲?

一方面,咱们不错联络为:万物作为“物资”,是“不死”的,它们惟一相互的“物资”“形态”的“升沉”,它们“变”而“不死”,如同孙悟空那样;同期另一方面,咱们也不错联络为:“东说念主”的“生”“死”,乃是“存在”与“不(非)存在”的“迤逦 ”。

咱们看到,世间万物之“完成”,都为“存在”,惟有“东说念主”之“完成”,反倒“不(非)存在”。在这个意旨上,世间万物惟一“东说念主”“有死”。“罢了-成了-结了(了结了)”等等语词,对于“东说念主”和对于“万物”有迥然相异的意旨。对于万物来说,“完成”乃是该物的好意思满的“存在”,但对于“东说念主”来说,“罢了”便是“死了”,乃是“该 (此)东说念主”的“不存在”。

“东说念主”这么一种“有死的”“Dasein”,其趋向于“完善”即意味着趋向于“不存在”,它与“寰球万物”就有一种稀疏的关联。“东说念主”与“物”的关联不同于一般的“物”与“物”的关联。如同萨特说的,“东说念主”为“寰球”“加多”一个“无-不存在”;“东说念主”这个“有死”的族类,带给寰球一个“无-不存在”的不雅念。

自从“无”参预“寰球”,寰球就开显出“另一种”“意境”。“绵延”不可分割的“期间”,似乎出现了“罅隙-断裂”。“死”“楔入-镶嵌”这个“铁板一块”的“必 然”“大箍”里。“无极”裂口,“期间”“空间”化,“内在”“外皮”化了。

于是,不仅“东说念主”有了“长久”,万物莫不前因后果。原来在“物资”形态赓续退换中因而并无“我方”的“万物”,有了“我方”。有了“我方”,“存在”与“不存在”才有了推行的“区别”。在这个意旨上,作为“Dasein”的“东说念主”,使世间万物以“ 我方”的神情开显出来,于是咱们有了“宫室车马”,天然的质地,成了东说念主文的事物——成了“文物-文化之物-东说念主文之物”。

“期间”“空间”化,由康德所谓的“内神色”“外化”为“外神色”,则“时空”为“存在(Sein)”的“神色”;“东说念主”作为“Dasein”有了“居”所。

这么,“空间”的意旨有了新的内容。“空间”不单是是“诸存在者”的神色,况兼是“存在”的神色,这便是说,“空间”是“期间”的神色,亦即,“空间”里“存放”着“期间”。

“居”所里“住”着“东说念主”。“住”为“停(放)”、“止(息)”。“东说念主”“停”“息”于“居所”。于是“期间”“有限-虽然有‘长’有‘短’”,“空间”也“有限-虽然有‘大’有‘小’”。“邦几沉,维民所止”,“止于至善”,“歌于斯,哭于斯 ”,“命悬一线”都“处(居)”于“此-Da”。

“空间”存放着“期间”,“期间”为“昔日-当今-改日”,这个维度,也依据于“Dasein”之“有限性”。“Dasein”之“在(Sein)”,意味着它仍“在”“昔日-当今-改日”的“过程”中,“Da”仍属于“Sein”,而不单是是一个单纯的地舆位置,它领导“(某-诸)存在者(物)”的状态。

“过程”原不可分割,“当今”虽然留情着“昔日-改日”,“昔日”也孕育着“当今”、“改日”。但是,作为“Dasein”的“东说念主”的“立足点”,不是“昔日”,也不是“当今”,而是“改日”。立足“改日”,“Dasein”“看”到的是一个“过程”,而不仅是“被分割”了的“原因-终端”的“逻辑”程度。立足“改日”,“看”到的是“解脱”,而非机械“势必”。

立足“改日”,“当今”也为“昔日”,“看”到的正是“历史”,于是,“东说念主”作为“Dasein”的“想想”,乃是对于“昔日-历史”的“想念”、对于“解脱”的“想念”。

包括“当前”的“昔日”,乃是“非(不)存在”,乃是“无”,而“改日”尚未存在,则“东说念主”作为“Dasein”的“想念”,乃是“无”对于自身的“历史”的“想念”;或者说,是对于“从无到有”和“从有到无”的“有-无”交错的“过程”的“想考”。

立足于“改日”,“看”到历史的“轨迹”,但这个“轨迹”,是“解脱”的“轨迹”,这种“轨迹”骄傲出来的是一种“可能性”,而非机械的“势必性”。东说念主们对于“改日”的信心,起首于这种“历史”“可能性”的醒觉,这种“可能性”保护着东说念主们的“解脱”。

“居室”“住”着“东说念主”,存放着“生”,“宅兆”存放着“死”。中国东说念主将“居室”和“宅兆”辞别叫作念“阳宅”和“阴宅”,都“存放”着“有限”的“期间”。

“宅兆”存放着“死”,但同期也存放着“该-此东说念主”的“(一)生”,“盖棺论定”;“居室”存放着“生”,但碰劲“生者”立足于“改日-无”,亦即“提前参预‘死’的状态”。作为“Dasein”的“东说念主”,“想前想后”,而“前-昔日”、“后-改日”,都为“无-非存在”。“于无声处听惊雷”。

“历史”的“可能性”色中色电影,“期间”的“过程”,乃是“解脱”的“消(信)息”,惟一那能够“想前想后”的“东说念主”,惟一那自身“解脱”的东说念主,才智-才有智商“听到”“历史”的“脚步”,获得“期间”“过程”的“音问”,“掌合手”“历史”的“运说念”。